Dans un tiers des cas, les infections alimentaires liées à des toxines produites par des micro-organismes surviennent au domicile. Nourriture mal cuite, mal conservée, mal manipulée… Apprenez pas à pas à bien conserver vos aliments !

Par Léa Galanopoulo

Du supermarché à l’assiette… Respectez la chaîne du froid

Pendant vos courses :

- Passez d’abord par le rayon épicerie ! Puis seulement en fin de courses, prenez les aliments au rayon frais et surgelé.

- Utilisez des sacs isothermes pour transporter vos aliments frais.

- Si vous êtes en voiture, limitez la hausse de la température dans l’habitacle pour éviter la prolifération des micro-organismes, grâce à un pare-soleil par exemple.

En rentrant à la maison :

- Enlevez tous les suremballages de vos aliments, comme les cartons autour des yaourts, avant de les ranger dans le frigo.

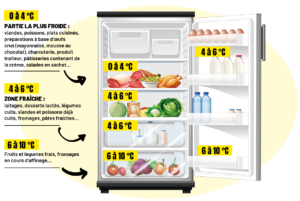

→ Pourquoi ? Car cartons et plastiques peuvent nicher des bactéries, des champignons, et contaminer votre réfrigérateur. - Vérifiez qu’il fait au maximum 4 degrés dans la zone la plus froide de votre frigo et placez-y les aliments les plus sensibles :

→ Viande, poisson cru, préparations maison à base de produits d’origine animale : œufs crus (mayonnaise, mousse au chocolat) et préparations à base de viande… - Veillez à ne pas trop surcharger votre frigo, pour que l’air circule bien et que le refroidissement

soit homogène !

2h

Il est recommandé de ne pas laisser les aliments frais plus de 2 heures à l’air libre, avant de les ranger dans le frigo

Pourquoi respecter la chaîne du froid ?

Garder vos aliments à basse température permet de ralentir la prolifération des micro-organismes responsables de toxi-infection alimentaire. En effet, le réchauffement progressif de votre nourriture, lorsqu’elle est exposée à la température ambiante par exemple, est un terrain propice à la multiplication des bactéries. Le respect de la chaîne du froid permet donc d’éviter les infections alimentaires, mais aussi de préserver tous les nutriments présents dans votre alimentation !

Ces aliments qui n’ont pas besoin d’être mis au frigo

Les œufs peuvent être stockés à température ambiante, tout comme la plupart des fruits et légumes qui ne sont pas emballés : carottes, concombres, pommes, tomates…

4°C

“Une température inférieure à + 4 °C permet de ralentir considérablement la croissance de micro-organismes comme la bactérie Listeria monocytogenes, et de stopper la croissance de la majorité des germes pathogènes comme Salmonella enterica”, indique l’Anses

Organisez votre réfrigérateur

Les aliments les plus sensibles devront être placés dans la zone la plus froide de votre frigo, entre 0 et 4 °C. Attention, selon les modèles, cette zone peut être en haut ou en bas. Consultez la notice de votre fabricant ou utilisez un thermomètre !

Une mayonnaise maison, une mousse au chocolat, des œufs crus battus ? Toutes les préparations à base d’œufs sans cuisson doivent être impérativement maintenues au froid et consommées dans les 24 heures !

70°C

C’est la température de cuisson des aliments à cœur qui permet d’éliminer la majorité des micro-organismes pathogènes. Ne remettez pas un plat brûlant directement au frais ! Car la chaleur provoquera un effet de condensation dans le réfrigérateur, avec pour conséquence d’augmenter sa température. Attendez donc que votre plat refroidisse, mais pas plus de deux heures.

Viande : les règles d’or

- Viande ou poisson acheté non emballé chez le boucher ou le poissonnier ? À consommer dans les 48 heures

- La volaille, le porc, les saucisses, mais aussi les steaks hachés doivent être cuits à cœur pour éviter la prolifération notamment de salmonelles. 👉 Minimum 70 °C à cœur !

- Viande emballée ouverte ? À consommer dans les 3 jours

- ⚠Ne laissez pas votre poulet rôti ou votre rosbif cuit dehors à température ambiante sur le plan de travail.

- ⚠Viande crue et viande cuite doivent être conservées dans des récipients séparés et lavés soigneusement !

Congélation, recongélation : attention !

À -18 °C, soit la température d’un congélateur domestique, le froid permet de stopper, voire de ralentir la prolifération bactérienne. Mais, les micro-organismes survivent à la congélation.Ils sont comme endormis au cœur des cellules de la viande ou des légumes congelés ! Lors de la décongélation, en particulier si elle est lente, les bactéries se réchauffent et prolifèrent de nouveau. Ainsi, « la décongélation doit se faire dans le réfrigérateur, dans le four à micro-ondes en position décongélation ou rapidement par la cuisson ou par le réchauffage. Consommer les aliments décongelés rapidement (pas plus de trois jours) », souligne l’Anses. Et ne les recongelez pas ! « Si l’on prend un aliment qui contient un type de bactérie qui se reproduit toutes les 20 minutes, qu’il est resté 3 heures à température ambiante et a mis 3 heures à être complètement recongelé, cet aliment peut contenir à la fin 1 024 fois plus de bactéries qu’à l’origine. Et ce nombre augmente au fil des décongélations/recongélations », explique le ministère de l’Agriculture.

BON À SAVOIR : Si vous souhaitez congeler un aliment frais acheté, faîtes-le dès l’achat ou la préparation ! Et non pas le jour de fin de la date limite de consommation (DLC), car les bactéries auront déjà commencé à proliférer.

BON À SAVOIR : Les œufs portent la mention d’une date de consommation recommandée (DCR), mais peuvent être « consommés plusieurs semaines après cette date lorsque les règles d’hygiène ont été respectées », souligne l’Anses, « et à condition qu’ils ne soient pas cassés et fêlés ».

Les règles d’hygiène, un indispensable !

– Lavez-vous toujours les mains avant, pendant, et après avoir cuisiné, en particulier si vous avez manipulé des viandes ou des œufs crus.

– Ne cuisinez pas si vous ressentez des symptômes de gastroentérite.

– Lavez-vous les mains si vous avez caressé un animal.

– Lavez vos crudités pour éviter, notamment la toxoplasmose.

– Nettoyez votre réfrigérateur dès qu’un aliment a coulé.

– Attention aux planches à découper ! Réservez une planche pour chaque type d’aliment : une pour la viande et le poisson cru, une autre pour les légumes frais par exemple.

– Emballez vos aliments déjà ouvert ou déjà consommé avec du film plastique et des boîtes hermétiques pour éviter les contaminations.

Comprendre les dates limites de consommation

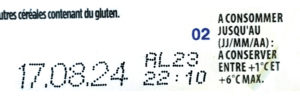

La date limite de consommation (DLC)

- MENTION : « à consommer avant le » / « à consommer jusqu’au » date en jour/mois/année à respecter scrupuleusement pour éviter les infections.

- Quels aliments sont concernés ? = Viandes, poissons, plats préparés, laitages, desserts lactés, charcuterie, salade en sachet, pâtes fraîches, produits traiteurs…

- Attention : Une fois ouvert, le produit ne conserve plus la même date de consommation et doit être mangé dans les trois jours suivant l’ouverture généralement.

- BON À SAVOIR : Les yaourts peuvent être consommés après la DLC, mais ce n’est pas le cas des desserts lactés !

La date limite de consommation (DLC)

- MENTION : « à consommer de préférence avant le » la plupart du temps : mois/année consommer le produit après sa DDM ne constitue pas un risque pour la santé mais la denrée peut cependant perdre certaines de ses qualités gustatives et/ou nutritionnelles.

- Quels aliments sont concernés ? = Boîtes de conserve, riz, pâtes, farine, sucre, café, biscuits secs…

- Attention : Certains signes doivent vous alerter : une boîte de conserve ou un emballage gonflé, l’absence du bruit « pop » lors de l’ouverture, une odeur désagréable, une couleur anormale, une boîte de conserve rouillée ou qui présente des déformations… Dans tous ces cas, il y a un risque de toxi-infection alimentaire : jetez le produit immédiatement.

- BON À SAVOIR : Le sel, le sucre, les biscuits secs, le chocolat, les boissons alcoolisées, le vinaigre… sont des produits qui ne se périment pas !

Repérer les signes d’infections alimentaires

Salmonella, Listeria, Escherichia coli, Campylobacter… Lorsqu’un aliment est contaminé, il peut provoquer une toxi-infection alimentaire chez l’homme, qui se manifeste par des symptômes gastro-intestinaux type diarrhées, crampes abdominales, vomissements, et, dans des cas plus sévères, peut aller jusqu’à la septicémie, l’hépatite ou des symptômes neurologiques. Les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées sont les plus à risque.

198 000 cas d’infections à salmonelle chaque année en France.

Haha

Haha Heart

Heart Wow

Wow Yay

Yay Sad

Sad Angry

Angry