Chaque année, des milliers de personnes se lancent dans un parcours d’assistance médicale à la procréation pour concevoir un enfant. À travers cette fiche, retrouvez des détails sur les principales techniques associées, ainsi que les récents changements réglementaires suite à la nouvelle loi de bioéthique, votée en 2021.

L’AMP, c’est quoi ?

Aussi appelée procréation médicale assistée (PMA), l’assistance médicale à la procréation (AMP) correspond à l’ensemble des pratiques cliniques et biologiques proposées aux personnes qui éprouvent des difficultés pour concevoir un enfant naturellement.

Elle regroupe les méthodes de conservation des gamètes (ovocytes et spermatozoïdes), tissus germinaux (ovaires et testicules) et embryons, ainsi que les trois techniques autorisées en France :

• Fécondation in vitro, ou Fiv

• Insémination artificielle

• Accueil d’embryons

Depuis la révision de la loi de bioéthique votée en 2021, l’AMP est accessible à toutes les femmes, qu’elles soient en couple avec un homme, avec une autre femme ou célibataires.

L’AMP est soumise à des restrictions d’âge

▶ Le prélèvement et le recueil des gamètes, ovocytes et spermatozoïdes, est possible jusqu’au jour du 43e anniversaire pour la femme et jusqu’au 60e anniversaire pour l’homme.

▶ Le recours à l’AMP est possible jusqu’au jour du 45e anniversaire pour la femme receveuse et du 60e anniversaire pour l’autre membre du couple, homme ou femme.

Les techniques d’AMP

L’assistance médicale à la procréation est un processus souvent long, éprouvant, jalonné d’entretiens et d’examens médicaux. Le recours à l’une des techniques est décidé au cas par cas par l’équipe médicale du centre d’AMP selon les différents résultats cliniques et biologiques. En cas de décision favorable, le couple ou la personne demandeuse dispose d’un délai de réflexion d’1 mois pour donner son accord.

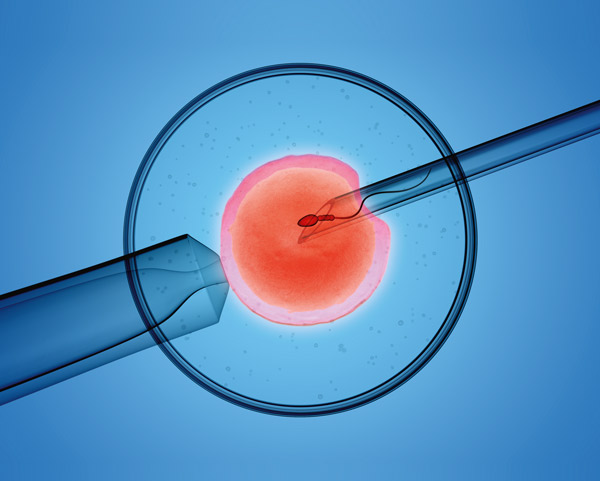

La fécondation in vitro, ou Fiv

Lors d’une Fiv, la fécondation a lieu en laboratoire. L’embryon conçu est ensuite transféré dans l’utérus de la femme. La Fiv peut être réalisée :

Lors d’une Fiv, la fécondation a lieu en laboratoire. L’embryon conçu est ensuite transféré dans l’utérus de la femme. La Fiv peut être réalisée :

• avec l’ovule de la femme et le sperme du conjoint, ce qui représente la majorité des cas ;

• avec le sperme du conjoint et l’ovule congelé d’une donneuse ;

• avec l’ovule de la femme et le sperme d’un donneur ;

• avec le sperme d’un donneur et l’ovule d’une donneuse.

L’insémination artificielle

L’insémination artificielle est la plus simple et plus ancienne des méthodes d’AMP. Elle consiste à déposer les spermatozoïdes, du conjoint ou d’un donneur, dans l’utérus, de façon synchronisée avec l’ovulation. Avec cette technique, la fécondation est naturelle et a lieu à l’intérieur du corps de la femme. Comme lors de la Fiv, elle suit préalablement un traitement hormonal : la stimulation ovarienne, pour augmenter les chances de fécondation.

L’accueil d’embryons

Les personnes qui disposent d’embryons surnuméraires congelés dont ils n’ont plus besoin peuvent consentir à l’accueil de leurs embryons par un couple ou une femme qui ne serait pas en mesure de concevoir un enfant. Comme lors d’une Fiv, l’embryon est déposé par voie vaginale dans l’utérus pour qu’il s’implante.

Comme le don de gamètes, le don d’embryons est volontaire et gratuit, et le couple donneur ou la donneuse dispose d’un délai de 3 mois de réflexion.

1. Stimulation ovarienne

La première étape est aussi la plus longue pour la patiente. Pendant plusieurs jours, elle doit s’administrer un traitement hormonal par injections. L’objectif est d’obtenir le développement simultané de plusieurs follicules ovariens, qui contiennent les ovocytes. Une fois les follicules matures, et après plusieurs contrôles échographiques et biologiques (dosages sanguins), l’ovulation est déclenchée par une injection spécifique, prescrite à une heure précise.

2. Ponction folliculaire et recueil du sperme

La ponction folliculaire est réalisée par voie vaginale, sous anesthésie générale ou locale, avec contrôle échographique, 36 à 38 heures après le déclenchement de l’ovulation.

Le sperme est recueilli par masturbation ou décongelé le même jour. Un prélèvement chirurgical du sperme préalable, avec congélation, est aussi possible.

3. Préparation des gamètes au laboratoire

Après la ponction, les ovocytes issus du liquide folliculaire sont placés en milieu de culture. À noter que tous les ovocytes prélevés ne sont pas fécondables et que certains des follicules prélevés ne contiennent pas d’ovocyte.

4. Fécondation classique ou avec micro-injection

Vient ensuite l’étape de la fécondation. Deux situations sont possibles.

• Lors d’une Fiv dite classique : les spermatozoïdes sont placés dans un milieu de culture au contact des ovocytes. La fécondation est ici « naturelle » : les spermatozoïdes mobiles viennent au contact d’un ovocyte, et un seul le fécondera.

• Lors d’une Fiv dite avec ICSI, aussi appelée injection intracytoplasmique de spermatozoïde, la fécondation est assistée : un seul spermatozoïde, sélectionné par les biologistes, est introduit dans l’ovocyte à l’aide d’une micropipette. Cette micro-injection est renouvelée pour chaque ovocyte fécondable.

5. Développement embryonnaire

Les embryons obtenus sont ensuite gardés en culture en laboratoire pendant 3 à 6 jours avant leur transfert dans l’utérus ou leur congélation.

6. Transfert embryonnaire

Ce transfert indolore s’effectue à l’aide d’un cathéter souple, introduit par voie vaginale dans l’utérus, sous contrôle échographique. Un test de grossesse par prise de sang sera à réaliser environ 2 semaines plus tard.

7. Congélation éventuelle des embryons surnuméraires

Le nombre d’embryons obtenus peut-être supérieur au nombre d’embryons transférés (le plus souvent, un seul embryon sera transféré). S’ils présentent des critères de développement satisfaisants, ces embryons surnuméraires peuvent être congelés pour une utilisation ultérieure afin d’éviter de réaliser une nouvelle Fiv.

Quelle prise en charge ?

Les actes d’AMP sont pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie dans la limite de :

• 6 inséminations pour obtenir une grossesse ;

• 4 tentatives de Fiv pour obtenir une grossesse.

En outre, la personne qui a recours à l’AMP bénéficie d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires au protocole. Elle devra présenter un justificatif de cette absence à son employeur. De même, l’autre membre du couple bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre à 3 examens médicaux.

À savoir

Depuis le 1er septembre 2022, dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique de 2021, les donneurs de spermatozoïdes, d’ovocytes ou d’embryons devront consentir à la communication de leur identité avant de procéder au don. Ainsi, les personnes nées de don pourront, à leur majorité et si elles le souhaitent, avoir accès à l’identité des donneurs, sans qu’aucun lien de filiation ne soit possible entre eux.

27 000 enfants sont nés d’une AMP en France en 2022 selon l’Agence de la Biomédecine, dont 7 % sont issus de dons.

La même année, l’Agence a recensé près de 160 000 tentatives d’AMP.

L’autoconservation des gamètes

En plus de l’élargissement de l’AMP à toutes les femmes et l’accès aux origines des personnes issues de dons de gamètes et d’embryons, la loi de bioéthique votée en 2021 permet la conservation de ses propres gamètes en vue d’une utilisation ultérieure. Jusqu’à ce nouveau texte, cette autoconservation des gamètes ne pouvait se faire que pour raison médicale.

L’autoconservation des gamètes est par contre soumise à des conditions d’âge, et est permise :

• pour la femme, à compter de son 29e anniversaire jusqu’à son 37e anniversaire ;

• pour l’homme, à compter de son 29e anniversaire jusqu’à son 45e anniversaire.

Les gamètes pourront être utilisés :

• jusqu’au 45e anniversaire pour les femmes,

• jusqu’au 60e anniversaire pour les hommes.

Et le prix ?

Les actes de recueil et de prélèvement des gamètes sont pris en charge par l’Assurance maladie, au contraire de leur conservation, qui coûte 40,5 € par an.

Retrouvez la liste des 41 centres d’AMP habilités à exercer les activités d’autoconservation des gamètes en cliquant sur ce lien.

5 questions au Docteur Julian Poquet,

médecin biologiste et intervenant pour l’Association pour le progrès de la biologie médicale (APBM).

Pourquoi autoconserver ses gamètes ?

Dr Poquet : Il y a deux situations qui peuvent conduire à conserver ses propres gamètes. La première est médicale : elle est destinée aux personnes dont la fertilité peut être altérée en raison d’une maladie ou d’un traitement, contre le cancer notamment. La deuxième situation, introduite par la loi de bioéthique de 2021, est dite sociétale et se pratique en dehors de toute indication médicale. Le plus souvent, elle concerne des femmes qui ont choisi de faire des études assez longues, de privilégier temporairement leur carrière, ou qui ont des envies parentales, mais qui n’ont pas de partenaire à ce moment-là, et qui, compte tenu de leur âge, décident de recourir à cette technique pour éventuellement réutiliser leurs gamètes plus tard.

Car la fertilité baisse avec l’âge ?

Tout à fait. La fertilité diminue avec l’âge, de manière plus précoce et plus marquée chez la femme, chez qui les chances de grossesse par cycle en conception naturelle, de l’ordre de 25 % à 25 ans, diminuent sensiblement à partir de 35 ans (12 %). Donc bien que cette technique ne garantisse aucunement la naissance d’un enfant, c’est une sécurité supplémentaire pour les personnes de plus de 30 ans, sans projet parental à court terme.

Tous les centres d’AMP sont-ils autorisés à pratiquer l’autoconservation des gamètes sans raison médicale ?

Pour l’instant, la loi autorise les activités d’autoconservation des gamètes uniquement dans les centres d’AMP publics et privés à but non lucratif. Une dérogation peut être accordée aux établissements privés en l’absence d’autre centre dans le département. Donc, sur la centaine de centres d’AMP en France, un peu moins de la moitié sont autorisés à pratiquer cette activité. Les patients peuvent ainsi être confrontés à pas mal d’attente, car la demande est très forte.

Comment cela se passe en pratique ?

Comme lors d’une Fiv, le recueil est plus contraignant chez la femme qui, après un bilan hormonal visant à évaluer sa réserve ovarienne, doit suivre pendant une dizaine de jours un traitement de stimulation hormonale, avec suivi échographique et biologique. À l’issue du traitement, une ponction ovocytaire sera réalisée sous anesthésie générale ou locale. Plusieurs ponctions sont parfois nécessaires, donc ce parcours peut être assez long et lourd. Les ovocytes prélevés sont ensuite congelés très rapidement, par vitrification, puis conservés dans de l’azote liquide à -196 °C. En cas d’autoconservation chez l’homme, le recueil du sperme s’effectue par masturbation au laboratoire. Les spermatozoïdes sont ensuite contrôlés, notamment leur nombre et leur mobilité, puis congelés.

Combien de temps sont conservés les gamètes ?

Il n’y a pas vraiment de limite de conservation, c’est surtout l’âge légal d’utilisation qui va être déterminant pour la durée. Tous les ans, les patients seront contactés pour savoir ce qu’ils souhaitent faire de leurs gamètes : prolonger leur conservation, y mettre fin, les utiliser ou en faire don à la recherche ou à des personnes en attente d’un don. Et en l’absence de réponse durant 10 années consécutives ou en cas de décès, sans consentement écrit au don, les centres peuvent procéder à la destruction des gamètes.

Par Julien Dabjat, avec la relecture du Docteur Julian Poquet, médecin biologiste et intervenant

pour l’Association pour le progrès de la biologie médicale (APBM).

Heart

Heart Haha

Haha Wow

Wow Yay

Yay Sad

Sad Angry

Angry