Le cancer de la prostate en chiffres

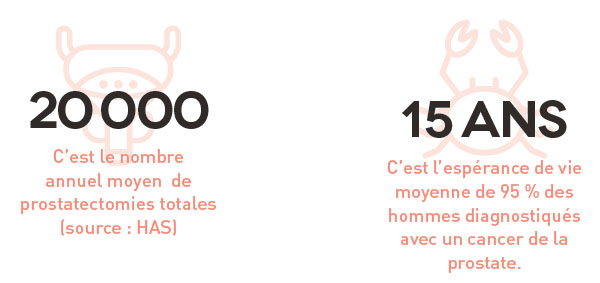

En France, le cancer de la prostate représente 28 % des cancers de l’homme, ce qui en fait le cancer le plus fréquent chez l’homme. En revanche, il n’est pas le plus meurtrier, puisqu’il est la 3e cause de décès par cancer chez l’homme derrière le cancer du poumon et le cancer colorectal.

Il touche plus particulièrement les hommes ayant des antécédents familiaux de cancer de la prostate et les personnes d’origine africaine et antillaise.

L’évolution du cancer de la prostate est généralement lente, et il faut attendre en moyenne entre 10 et 15 ans avant que les premiers symptômes n’apparaissent (troubles urinaires ou sexuels). Du fait de cette lente évolution, la mortalité par cancer de la prostate est plus importante chez les personnes âgées : trois décès sur quatre par cancer de la prostate surviennent après 75 ans.

Le diagnostic

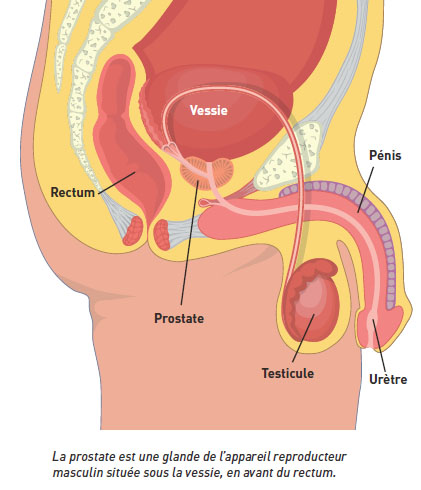

Deux examens peuvent faire suspecter un cancer de la prostate. Tout d’abord, le toucher rectal, qui consiste à introduire un doigt

ganté dans le rectum pour palper la prostate et en vérifier le volume, la consistance et la texture. Ensuite, le dosage du PSA (antigène prostatique spécifique) qui s’effectue à partir d’une simple prise de sang (voir La petite histoire du PSA). Mais ces examens ne peuvent qu’orienter vers un diagnostic de cancer de la prostate. Seule la biopsie permet de poser un diagnostic certain de cancer de la prostate. Elle consiste à prélever, sous anesthésie locale, des échantillons de la prostate pour en analyser le contenu et évaluer la présence ou non de cellules cancéreuses.

Faut-il dépister le cancer de la prostate ?

À l’instar du dépistage du cancer du sein par la mammographie, pourquoi ne pas dépister le cancer de la prostate par dosage du PSA ? Le problème qui se pose actuellement est l’absence de fiabilité du dosage du PSA. En effet, un PSA un peu élevé n’est pas forcément révélateur de la présence d’un cancer puisque dans 70 % des cas, il s’avère plutôt lié à des pathologies bénignes telles que l’hypertrophie bénigne de la prostate ou la prostatite (inflammation de la prostate). Ainsi, un PSA anormal peut orienter inutilement vers la biopsie, un examen désagréable et loin d’être anodin puisqu’il entraîne des séquelles transitoires (sang dans les urines, le sperme ou les selles) dans 5 % des cas. L’autre risque du dépistage systématique est le “surdiagnostic”, c’est-à-dire le diagnostic d’un cancer qui ne se serait jamais révélé du vivant de la personne. Rappelons que même si certains cancers de la prostate peuvent être agressifs et létaux, la plupart sont d’évolution lente, n’induisent pas de symptômes et n’engagent pas le pronostic vital. Ce “surdiagnostic” peut lui-même être à l’origine d’un “surtraitement”, or les traitements du cancer de la prostate (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie…) peuvent avoir d’importantes répercussions sur la vie du patient en entraînant des effets secondaires tels que l’impuissance ou l’incontinence urinaire.

La petite histoire du PSA

Le PSA (antigène spécifique prostatique) est une protéine exclusivement fabriquée par la prostate, qui sert à fluidifier le sperme. Elle a été découverte dans les années 1980, alors que les recherches portaient sur l’identification du sperme dans les viols dans le but d’obtenir une preuve de l’agression sexuelle. Très vite, les chercheurs se sont aperçus qu’il s’agissait d’une protéine spécifique de la prostate, susceptible d’être utilisée en tant qu’indicateur de l’état de santé de cette glande masculine.

Interview

KARIM FIZAZI Oncologue à l’institut Gustave Roussy, Paris

Le dépistage du cancer de la prostate par dosage du PSA (antigène prostatique spécifique) reste controversé. Pourriez-vous nous en dire plus sur le PSA ?

Karim Fizazi : Le PSA est une protéine exclusivement fabriquée par la prostate, qui sert à fluidifier le sperme et qui se retrouve généralement en faible quantité dans le sang. En revanche, sa concentration sanguine va s’élever en cas d’anomalies de la prostate, ce qui en fait un bon marqueur de l’état de celle-ci. Mais le PSA est comme un gros filet, il attrape tout. Ainsi, une augmentation du taux de PSA peut être révélatrice d’une hypertrophie bénigne de la prostate, d’une prostatite, ou d’un cancer sans qu’il n’y ait possibilité de discriminer entre ces différentes pathologies. Le PSA ne permet donc pas de poser un diagnostic de cancer et encore moins de déterminer s’il s’agit d’un cancer agressif ou non. Seule une concentration sanguine extrêmement élevée (plusieurs centaines voire milliers de ng/ml alors que le taux normal de PSA est situé entre 1 et 4 ng/ml) indique avec quasi certitude la présence d’un cancer. Cependant, cela reste rare, et ces concentrations aberrantes sont presque systématiquement signe de métastases et donc de cancer évolué, ce qui ne rentre pas dans la logique d’une stratégie de dépistage, qui vise justement à diagnostiquer un cancer avant l’apparition de métastases.

Quels sont les risques d’un dépistage systématique du cancer de la prostate ?

K. F. : Il faut savoir que contrairement à la plupart des cancers, le cancer de la prostate est dans la majorité des cas “indolent”, c’est-à-dire qu’il ne présente pas de danger. Tout homme qui vit suffisamment longtemps est condamné à avoir un cancer de la prostate. En revanche, peu d’hommes en mourront. Le problème avec le dépistage systématique est que tous ces cancers indolents, qui n’auraient jamais fait parler d’eux, vont être dépistés. Des diagnostics de cancer vont être posés à des hommes chez lesquels le cancer n’aurait eu aucune conséquence. Du jour au lendemain, la personne devient “malade du cancer”, et on imagine bien tout le stress et toutes les répercussions psychologiques qui peuvent découler de cette annonce diagnostique. Par ailleurs, ce “surdiagnostic” peut entraîner des traitements non justifiés, avec d’importants effets secondaires. Notamment, la chirurgie, qui consiste en l’ablation de la prostate, est à haut risque d’incontinence urinaire et de troubles sexuels tels que des troubles de l’érection ou de l’éjaculation.

Mais qu’en est-il des patients qui présentent un cancer de la prostate agressif ?

K. F. : Tout est une question de balance bénéfice-risque. Les inconvénients du surdiagnostic ne seraient acceptables que si le dépistage montrait un vrai bénéfice en termes de vies sauvées. Or, les quelques études sur le sujet n’ont pas réussi à trancher sur cette problématique. En particulier, une étude européenne a montré que sur 1 000 à 2 000 hommes soumis au dépistage, une cinquantaine de cancers allaient être dépistés et traités, pour finalement une vie sauvée grâce à ce dépistage. Il faudrait donc traiter une cinquantaine d’hommes pour sauver une vie, ce qui signifie une cinquantaine d’hommes qui auraient probablement des troubles urinaires ou sexuels sans qu’aucun bénéfice ne leur ait été conféré.

Mais en effet, le cancer de la prostate est tout de même responsable de 8 000 à 9 000 décès par an en France. Ce dont on rêverait, c’est d’un biomarqueur qui permette d’identifier les cancers agressifs à un stade guérissable. C’est un champ de recherche important pour les années à venir.

Que préconisez-vous actuellement pour limiter la mortalité du cancer de la prostate ?

K. F. : Actuellement, le dépistage du cancer de la prostate se fait sur la base des symptômes décrits par le patient. Les hommes ne doivent surtout pas hésiter à consulter un médecin s’ils présentent des symptômes urinaires ou sexuels, de manière à ce qu’un diagnostic précoce puisse être posé face à un cancer de la prostate.

Par Clémentine Vignon

Sad

Sad Heart

Heart Haha

Haha Wow

Wow Yay

Yay Angry

Angry