Près d’un tiers de la population française souffre d’allergies. Les chercheurs et les pneumo‑allergologues s’unissent pour lutter efficacement contre cette maladie en explorant son fonctionnement.

Par Sacha Citerne & Corentin Bell

Des symptômes qui alertent lors d’un contact avec un allergène

Les allergies respiratoires, causées notamment par les pollens, se répartissent en deux formes de symptômes :

Les rhinites allergiques qui se traduisent par :

• des démangeaisons au niveau du nez et du palais

• une perte d’odorat

• le nez qui coule

• des éternuements

• le nez bouché

• et des yeux rouges, gonflés, qui démangent et entraînent des larmoiements

L’asthme allergique qui induit :

• un sifflement lié au rétrécissement des bronches

• des difficultés respiratoires

• et une sensation d’oppression dans la poitrine, à laquelle s’ajoute une toux irritative et un sentiment d’anxiété

Les principaux allergènes

En France, de nombreuses substances allergènes sont présentes dans l’environnement. Parmi elles, certaines sont particulièrement communes :

• Cachés dans la poussière et donc dans tous les foyers, les acariens sont à l’origine de plus de la moitié des asthmes allergiques et seraient responsables de 50 % de l’ensemble des rhinites allergiques selon la Haute autorité de santé (HAS).

• Les pollens déclenchent des rhinites saisonnières, ou « rhume des foins », chez au moins 20 % de la population française selon le Réseau national de surveillance aérobiologique, le RNSA.

• Les spores produites par les moisissures sont responsables, quant à elles, de 10 % des allergies respiratoires selon le RNSA.

Les mécanismes derrière la réaction allergique

1er contact : Phase de sensibilisation

1. Lors de la première exposition à un allergène, comme le pollen, les globules blancs qui circulent dans le sang se mettent à produire des anticorps : les IgE.

2. Ces anticorps se fixent ensuite sur les mastocytes. C’est la phase de sensibilisation, le système immunitaire garde en mémoire, mais ne réagit pas encore.

2e contact

3. Lors de la 2e exposition aux pollens, les IgE vont activer directement les mastocytes suite à la reconnaissance des allergènes.

4. Ces derniers vont produire des molécules d’histamine qui vont se fixer sur les cellules avoisinantes et envoyer des messages d’alerte dans tout le corps, provoquant la réponse immunitaire.

5. Sous l’action de l’histamine, les vaisseaux se dilatent, le corps déclenche les symptômes allergiques.

Se diagnostiquer et se désensibiliser

L’enquête cutanée allergologique

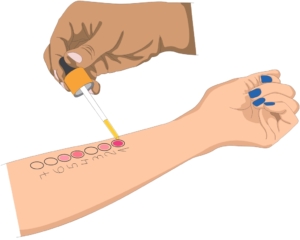

Pour se faire diagnostiquer, il faut se rendre chez un médecin allergologue, qui pourra effectuer une enquête cutanée allergologique. Simple à réaliser, elle utilise la technique du prick test (ou test par piqûre). Voici les grandes étapes :

1. une goutte de solution avec l’allergène testé est déposée sur la peau,

2. une petite piqûre à travers la goutte est faite avec une lancette très fine afin d’introduire quelques microgrammes de l’allergène dans la peau,

3. 15 à 20 minutes d’attente pour observer la réaction cutanée,

4. une réaction positive se traduit par l’apparition d’une papule surélevée, similaire à celle que l’on observe après une piqûre d’ortie ou de moustique. Lorsque la papule mesure plus de 3 à 4 millimètres, le test est considéré comme positif. Sinon, le test est négatif.

Point d’alerte

« Il est important de vérifier que le patient n’a pas pris d’antihistaminiques, car ces médicaments pourraient fausser le résultat en rendant le test négatif, signale le Pr Alain Didier, pneumoallergologue au CHU de Toulouse. Avant de procéder à une batterie de tests, on réalise un test positif, par exemple en appliquant du phosphate de codéine ou de l’histamine, afin de s’assurer que la réactivité cutanée est normale ».

Le test d’allergies se fait par voie cutanée chez un allergologue. Une fois les allergies déterminées, une désensibilisation peut débuter.

Environnement et réchauffement climatique : des facteurs de déclenchement des allergies ?

L’exposition répétée aux allergènes issus de l’environnement est la principale raison du développement d’allergie. « Le réchauffement climatique joue un rôle important dans la hausse des allergies. Des plantes allergéniques se développent dans des régions où elles ne poussaient pas et la période de pollinisation s’allonge, favorisant ainsi l’exposition aux substances allergènes », explique Jean-Philippe Girard, directeur de recherche à l’Inserm et responsable d’une équipe de recherche à l’IPBS-Toulouse.

La désensibilisation, comment ça marche ?

La désensibilisation consiste à administrer des doses contrôlées de l’allergène – de pollen en l’occurrence. En France, cette administration se fait par voie sublinguale. Auparavant, des formes injectables existaient, mais elles ont été abandonnées en raison d’un rapport bénéfice/risque non favorable. Des comprimés pour les pollens de graminées et de bouleau sont également disponibles en pharmacie. Le patient dépose le traitement sous la langue, le garde en bouche pendant environ deux minutes, puis l’avale. « Il est important de ne pas avaler le traitement immédiatement, car l’action sublinguale est essentielle », prévient le Pr Alain Didier. Ce mode d’administration stimule les cellules immunitaires de la bouche, entraînant une adaptation de l’immunité qui apprend à reconnaître le pollen, sans produire les anticorps allergiques (les IgE). Ainsi, le système immunitaire se réoriente vers une tolérance et non vers une défense allergique.

Quand la faire ?

La désensibilisation se propose dans deux cas :

▶ lorsqu’un patient a recours quotidiennement à des antihistaminiques (ou à des corticoïdes) pour contrôler ses symptômes ;

▶ ou lorsque, à sa demande, il souhaite traiter l’allergie en profondeur plutôt que d’atténuer les symptômes.

De plus, chez certains patients présentant un risque élevé de développer de l’asthme (notamment avec un terrain familial), la désensibilisation peut être envisagée en prévention.

Combien de temps ça dure ?

« Généralement, le traitement débute environ 3-4 mois avant la saison d’allergie. Par exemple, pour une allergie aux graminées en France, on commence en janvier », explique le Pr Alain Didier. Après la première saison, un bilan d’efficacité du traitement est réalisé : réduction de la consommation d’antihistaminiques, amélioration des symptômes, etc. Si le traitement fonctionne, il est poursuivi pour deux saisons de plus. En revanche, en cas d’inefficacité dès la première saison – et sous réserve que le protocole ait été respecté (prise régulière, début suffisamment en amont de la saison) – le traitement est généralement arrêté.

Les gouttes sublinguales sont des allergènes préparés spécifiquement pour l’individu, commercialisées par des laboratoires spécialisés. Elles sont fabriquées sur ordonnance de l’allergologue.

À surveiller, les pollens de :

- Graminées : famille printanière responsable d’une grande partie des allergies saisonnières, parmi lesquels la phléole, l’ivraie, le dactyle, le pâturin ▶ du printemps à la fin de l’été

- Bouleau : principalement présent dans le nord et le nord-est de la France ▶ durant avril et mai

- Ambroisie : un pollen particulièrement agressif et présent dans les régions autour de Lyon et dans la vallée du Rhône, qui tend à se propager ▶ d’août à octobre

- Cyprès : se trouve sur le pourtour méditerranéen ▶ de janvier à avril

- Oléacées : parmi lesquels l’olivier, le troène et le frêne ▶ de mai à juin

Les pollens et leur présence sur le territoire en temps réel sont à retrouver sur le site du RNSA.

Heart

Heart Haha

Haha Wow

Wow Yay

Yay Sad

Sad Angry

Angry