Comment rentrer dans le même moule lorsque l’on est tous différents ? Pourquoi ne sommes-nous pas tous égaux face à l’apprentissage ?

Pourquoi l’école ?

Le cake d’élèves

Une histoire personnelle, une autre vis-à-vis de l’école, une appétence pour certaines matières, un rapport particulier à eux-mêmes, un rythme unique, tels sont les ingrédients d’un élève selon Frédéric Guilleray, professeur de SVT au lycée, chargé de mission auprès du conseil scientifique de l’Éducation nationale et membre de l’association Apprendre et former avec les sciences cognitives. Ce sont toutes ces composantes qui permettent à l’élève de bâtir, moduler et approfondir sa capacité à apprendre. À ce titre, Grégoire Borst, professeur de psychologie et de neurosciences cognitives du développement à l’Université Paris Cité, explique qu’il existe « une hétérogénéité des apprentissages, régis par chaque histoire et à tout moment malléable ». Il précise également que chaque personne sera plus apte à comprendre certaines choses plus rapidement que d’autres, à un moment donné, avec une variation interindividuelle.

L’apprentissage est une capacité- clé, car là est la première mission de l’élève : apprendre à apprendre. C’est ce qui lui permettra, tout au long de son parcours, de comprendre des notions, les maîtriser, les réutiliser, les transmettre, les déconstruire, etc.

Qui a un jour inventé l’école ?

Chercheuse CNRS en sciences cognitives et psychologie du développement à l’Université Grenoble Alpes, Louise Goupil rappelle que « l’école est un système codifié, pensé et organisé par un groupe de personnes à un moment et lieu donnés. »

C’est à cet univers que l’on demande aux enfants de se confronter pour en accepter et en appliquer les règles, afin d’arriver à un même résultat : la réussite scolaire.

Le hic c’est « qu’il y a des élèves qui vont être très scolaires, qui ont bien compris les codes et comment les suivre, ceux qui ont plus de difficultés à y accéder, pour différentes raisons, et enfin d’autres plus hermétiques, parfois en rejet des activités scolaires. On est face à des groupes-classe avec de grandes diversités d’attitudes face à l’apprentissage, que ça soit pendant ou en dehors de l’école », expose à son tour Frédéric Guilleray.

Cela peut s’observer dans un exemple anodin que nous décrit Louise Goupil : le fait de dépendre d’un adulte pour poser des questions en levant la main, c’est une pratique qui fait écho à une certaine éducation, pour d’autres personnes, l’apprentissage se fait de façon plus privilégiée avec ses pairs, d’autres enfants, mais cela est interdit dans les classes aujourd’hui. Il y a ainsi des façons de faire qui favorisent les élèves qui répondent mieux à ce système d’apprentissage et mettent de côté ceux ayant besoin d’autres outils pour apprendre.

De plus, notre système est construit à l’envers. On commence par nous faire apprendre avant de nous dire comment apprendre. « Par exemple, la lecture, un des apprentissages les plus durs pour notre cerveau où l’on espère que l’enfant va apprendre à lire et en même temps qu’il en inférera comment apprendre », commente Grégoire Borst.

En quoi nos différences influent-elles sur notre apprentissage ?

Les quatre cents coups

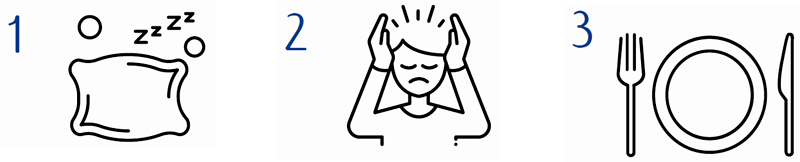

Pour nos trois expert(e)s, les conditions de développement et l’environnement d’un enfant jouent un rôle décisif dans l’apprentissage. À commencer par le sommeil, ce temps de pause pour rêver et se couper du monde, mais surtout essentiel à la consolidation de la mémoire, à la concentration et à la plasticité du cerveau (Seminars in Pediatric Neurology, 2015).

Les facteurs de stress et d’anxiété sont également des éléments auxquels il faut faire attention, car ils sont délétères pour l’enfant et n’instaurent pas un cadre de vie propice à l’apprentissage (Mind Brain and Education, 2021).

La nutrition sera enfin un élément central, l’enfance et l’adolescence étant des périodes nécessitant un apport en nutriments suffisant et de qualité, et où la tentation de la “malbouffe” est forte (Nutrients, 2019).

« Le cerveau reflète l’environnement, et cela est central dans le contexte scolaire », souligne Grégoire Borst.

Le saviez-vous ?

Il existe plusieurs périodes de développement sensibles pour l’apprentissage qui sont très dépendantes de l’environnement. Entre 0 et 11 ans, il y a un pic dans le développement de la matière grise, ce sont des moments- clés pour l’apprentissage.

Il ne faut plus dire « je suis nul(le) à l’école » parce que notre cerveau est armé d’une formidable capacité à se transformer tout au long de notre vie, on peut toujours apprendre et progresser avec du temps et des efforts. Grégoire Borst

Foule sentimentale

La métacognition désigne les sentiments et les processus qui résultent de l’évaluation que l’on fait de ses pensées. « C’est par exemple se rendre compte que l’on manque d’informations, que l’on doute, que l’on est confiant, que l’on est curieux, etc. », détaille Louise Goupil. « En cas de doute, en le remarquant, on va réagir d’une certaine façon, en demandant de l’aide, en se remettant en question. »

Ces processus mentaux sont très importants pour s’évaluer et gérer ses apprentissages ; la métacognition implique une disposition qui s’apprend et est modelée par l’environnement et le milieu social.

Il est nécessaire de plus parler de ces états mentaux aux élèves pour qu’ils soient plus emprunts à maîtriser leur apprentissage.

Lutte des classes

De nombreuses études se sont intéressées au lien entre inégalités sociales et scolarité (Idées économiques et sociales, 2017). La recherche sait aujourd’hui que « les conditions de vie et d’éducation influent sur la construction du cerveau et le comportement et les dispositions à l’école », indique Grégoire Borst. De plus, « si les inégalités sociales influent sur l’accès des enfants à certaines ressources importantes pour les apprentissages, l’école peut également renforcer ces inégalités sociales », complète Louise Goupil.

« Quand les enfants arrivent à l’école, leurs pré-requis et un certain nombre de leurs pratiques, notamment communicationnelles, sont déjà différenciées selon le milieu d’origine, et plus ou moins en adéquation avec les attendus scolaires », conclue-t-elle.

Il ne faut plus dire « je suis nul(le) à l’école » car quand on le dit, on créé des conditions d’échec dans notre tête. Rien n’est figé, on peut toujours y arriver à un moment. Frédéric Guilleray

Pourquoi et comment s’accrocher ?

« Tous types d’apprentissage entraînent des reconfigurations au niveau cérébral, et le dire aux élèves, cela leur permet de réaliser qu’ils peuvent toujours progresser et réussir. Quand on a appris à apprendre, on peut tout apprendre et s’adapter tout au long de sa vie », appuie Grégoire Borst. Il ajoute que « comprendre que donner du sens à n’importe quelles activités, et montrer à l’enfant quelles compétences il peut y développer au cours d’une activité enrichit l’enfant ». Du point de vue de Frédéric Guilleray, l’école pourrait être plus égalitaire si les enseignants pouvaient avoir l’espace et les moyens de laisser la place aux enfants dans leur apprentissage. « Car les apprenants ont des informations privilégiées sur leur état de connaissance ainsi que leur progression dans les apprentissages », complète Louise Goupil. C’est aussi la possibilité pour l’enseignement et ses élèves de faire des points, en cours de route, sur l’état de compréhension, et de pouvoir expliquer sous un autre angle si besoin.

« Il est aussi central de développer la curiosité des élèves pour qu’ils comprennent les enjeux de ce qu’ils font. Cela génère l’engagement, l’intérêt, la mise au travail, et améliore, par la suite, la consolidation et la réutilisation des connaissances. Tout cela permet d’amplifier la puissance d’apprentissage », soutient le professeur de SVT. « Comprendre pourquoi on fait telle chose, c’est la question que tout le monde se pose ! »

Enfin, Grégoire Borst conclut que « notre système éducatif est décalé avec le monde dans lequel on vit, notamment sur les compétences dont on a vraiment besoin dans notre vie quotidienne et notre vie d’adulte : les compétences émotionnelles, l’altruisme, l’empathie, la communication, l’interaction avec les autres, avoir la capacité de comprendre des systèmes complexes et interconnectés. »

Il ne faut plus dire « je suis nul(le) à l’école » car la motivation est clé pour tous les apprentissages ! Le dire, c’est se placer d’emblée dans une position difficile, car cette émotion négative n’est pas très compatible avec la motivation. Cela dit il est important de s’évaluer et de poser des questions ou investir plus d’efforts dans certaines matières que l’on trouve plus difficiles. Louise Goupil

Carla, professeure de français à Garges-Lès-Gonnesses

« Je travaille dans un établissement du Réseau prioritaire d’éducation (REP), j’ai 27 élèves par classe, ce qui n’est pas vraiment moins qu’ailleurs. J’observe que, culturellement, il n’y a pas le même rapport à l’école et ses obligations, cela peut compliquer la façon dont mes élèves perçoivent l’intérêt d’être là. Ils ne voient pas forcément de perspectives à travailler, apprendre, réussir, ils ne savent pas comme c’est important, comme ça leur sera essentiel s’ils veulent avoir le choix.

« Je travaille dans un établissement du Réseau prioritaire d’éducation (REP), j’ai 27 élèves par classe, ce qui n’est pas vraiment moins qu’ailleurs. J’observe que, culturellement, il n’y a pas le même rapport à l’école et ses obligations, cela peut compliquer la façon dont mes élèves perçoivent l’intérêt d’être là. Ils ne voient pas forcément de perspectives à travailler, apprendre, réussir, ils ne savent pas comme c’est important, comme ça leur sera essentiel s’ils veulent avoir le choix.

Il faut aussi dire que ces REP, c’est le passage obligatoire pour tous les enseignants, et ce n’est pas facile pour tout le monde. C’est ingrat pour les professeurs, mais aussi pour les élèves, l’idée qu’on envoie les jeunes professeurs faire leurs armes avec eux, il y a énormément de turn-over, et on le voit bien, les élèves sont très reconnaissants de ceux qui restent.

Parmi mes élèves, je vois les problèmes qu’ils ont pour écrire, s’exprimer, communiquer, parler de ce qu’ils ressentent, ils bégaient avec leur propre douleur. Ils ne savent pas ce qu’ils valent et ce qu’ils peuvent faire. Je constate aussi les effets délétères des problèmes d’alimentation, d’environnement pour travailler, de temps de sommeil. Je pense qu’avec eux, comme tout autre élève, il faut sans cesse repositionner le travail : pourquoi tu fais ça ? C’est possible d’être nul(le) à l’école, mais ce n’est pas une fatalité. »

Sur le genre

Le milieu scolaire souffre lui aussi des stéréotypes de genre et se trouve pourvoyeur d’inégalités scolaires. Ceci s’illustre parfaitement lorsque l’on s’intéresse à la métacognition, très influencée par les clichés comme « les filles sont nulles en maths et bonnes en français ». Cela les expose au sentiment de doute et au manque de confiance en leurs apprentissages et compétences.

Le milieu scolaire souffre lui aussi des stéréotypes de genre et se trouve pourvoyeur d’inégalités scolaires. Ceci s’illustre parfaitement lorsque l’on s’intéresse à la métacognition, très influencée par les clichés comme « les filles sont nulles en maths et bonnes en français ». Cela les expose au sentiment de doute et au manque de confiance en leurs apprentissages et compétences.

Dans certaines familles, la réussite scolaire des filles passe derrière celle des garçons, quand elle n’est pas effacée.

58 % des NEETS (personnes ni en emploi, ni en études, ni en formation) pensaient que les études n’était pas faites pour eux. Ifop 2022

En 2020, parmi les 18-24 ans, entre 7 et 9 % sont sortis du système éducatif sans diplôme. DEPP, L’Éducation nationale en chiffres, édition 2021 ; DARES-DEPP, InserJeunes.

Par Juliette Dunglas

Sad

Sad Heart

Heart Haha

Haha Yay

Yay Wow

Wow Angry

Angry