Affection peu répandue mais potentiellement mortelle, il est important de pouvoir détecter la méningite. Article rédigé en collaboration avec Thomas de Broucker, ancien Chef de service de neurologie à l’Hôpital Pierre Delafontaine à Saint-Denis

Peu connue, la méningite est une infection du liquide céphalorachidien et des méninges, les enveloppes qui protègent le cerveau et la moelle épinière. La sévérité dépend de la cause : elle est souvent peu sévère en cas de cause virale mais peut s’avérer bien plus grave, notamment en cas de cause bactérienne, voire mortelle. Les enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 25 ans y sont particulièrement vulnérables, il est donc important de savoir repérer les signes afin de réagir au mieux.

Peu connue, la méningite est une infection du liquide céphalorachidien et des méninges, les enveloppes qui protègent le cerveau et la moelle épinière. La sévérité dépend de la cause : elle est souvent peu sévère en cas de cause virale mais peut s’avérer bien plus grave, notamment en cas de cause bactérienne, voire mortelle. Les enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 25 ans y sont particulièrement vulnérables, il est donc important de savoir repérer les signes afin de réagir au mieux.

Méningite

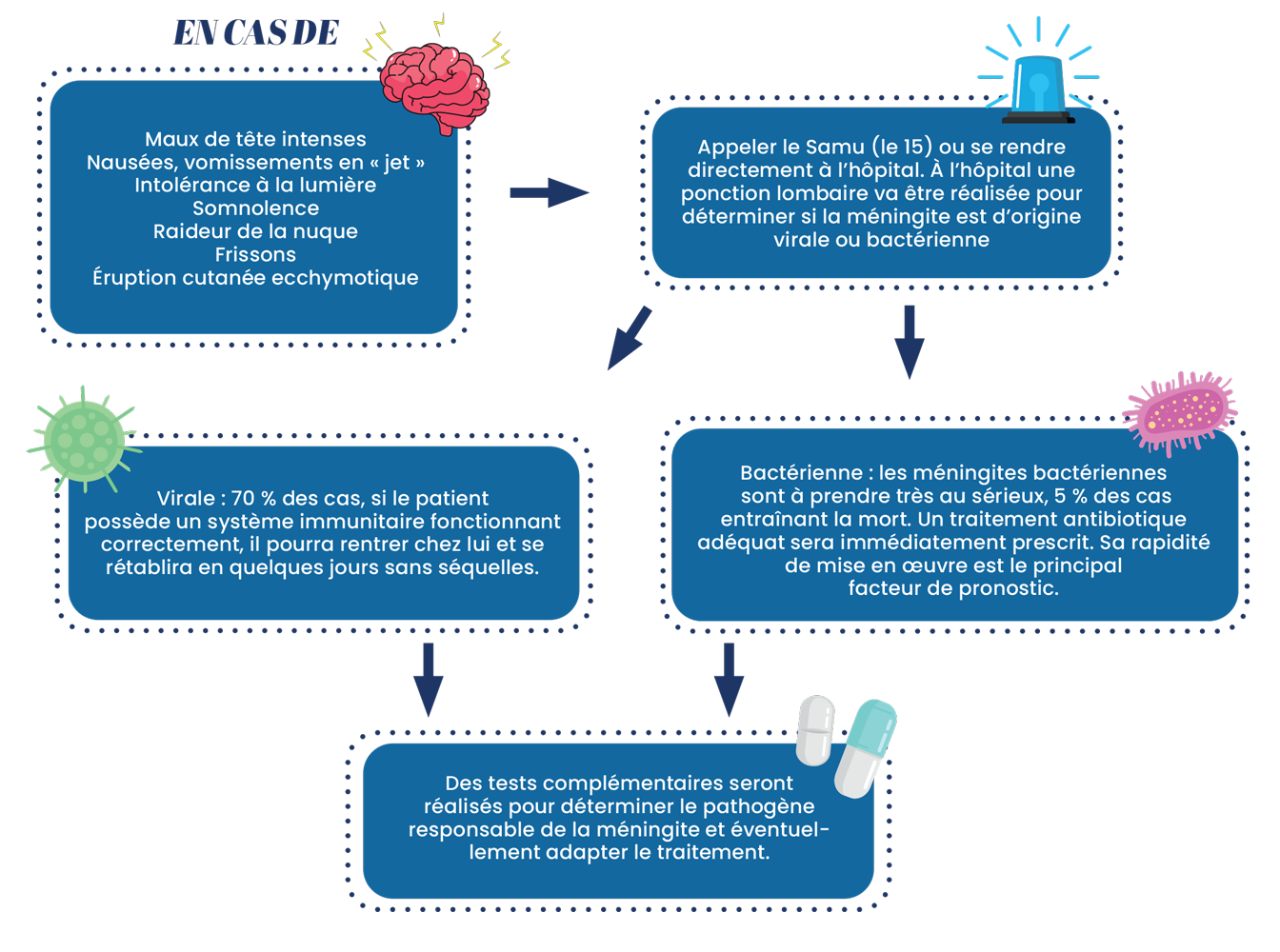

Quand on parle de méningite, on parle d’une pathologie rare. La méningite peut entraîner des symptômes que l’on peut aussi retrouver dans d’autres affections. Pour quelqu’un qui a déjà eu des crises de migraines ayant entraîné des vomissements, il ne faut pas s’affoler. La suspicion vient quand les maux de tête ne sont pas habituels. On peut procéder à une vérification médicale auprès de son médecin généraliste. En revanche, si l’on suspecte une méningite, il ne faut pas attendre le lendemain. Il faut réagir immédiatement. Si l’on pense à une méningite, on appelle le Samu (le 15), car il s’agit d’une vraie urgence thérapeutique.

Quand on parle de méningite, on parle d’une pathologie rare. La méningite peut entraîner des symptômes que l’on peut aussi retrouver dans d’autres affections. Pour quelqu’un qui a déjà eu des crises de migraines ayant entraîné des vomissements, il ne faut pas s’affoler. La suspicion vient quand les maux de tête ne sont pas habituels. On peut procéder à une vérification médicale auprès de son médecin généraliste. En revanche, si l’on suspecte une méningite, il ne faut pas attendre le lendemain. Il faut réagir immédiatement. Si l’on pense à une méningite, on appelle le Samu (le 15), car il s’agit d’une vraie urgence thérapeutique.

Existe-t-il un vaccin ?

Il existe plusieurs vaccins contre les méningites d’origine bactérienne, notamment contre la bactérie Haemophilus influenzae, qui était l’une des premières causes de méningite bactérienne de l’enfant. Elle a quasiment disparu depuis que le vaccin est obligatoire. Contre le méningocoque du groupe C, il existe un vaccin obligatoire. Les vaccins contre les autres groupes de méningocoques sont réservés à des cas particuliers. Pour les pneumocoques, le vaccin est obligatoire pour les plus fréquents d’entre eux. Il est aussi indiqué de le faire dans des situations particulières (système immunitaire fragilisé, autres infections répétées à pneumocoque).

Les modes de transmission

La voie de transmission varie selon l’agent pathogène. La plupart des bactéries à l’origine d’une méningite, comme les méningocoques, les pneumocoques et Haemophilus influenzae, se trouve dans le nez et dans la gorge. Elles peuvent être transmises lors de contacts rapprochés, lorsqu’on s’embrasse par exemple, ou lorsque l’on tousse. Les streptocoques du groupe B sont souvent présents dans l’intestin ou le vagin et peuvent se transmettre de la mère à l’enfant au moment de l’accouchement. Les entérovirus, cause fréquente de méningites virales, ont un mode de transmission oro-fécal justifiant de rappeler l’importance de l’hygiène des mains, en particulier chez les enfants…

La voie de transmission varie selon l’agent pathogène. La plupart des bactéries à l’origine d’une méningite, comme les méningocoques, les pneumocoques et Haemophilus influenzae, se trouve dans le nez et dans la gorge. Elles peuvent être transmises lors de contacts rapprochés, lorsqu’on s’embrasse par exemple, ou lorsque l’on tousse. Les streptocoques du groupe B sont souvent présents dans l’intestin ou le vagin et peuvent se transmettre de la mère à l’enfant au moment de l’accouchement. Les entérovirus, cause fréquente de méningites virales, ont un mode de transmission oro-fécal justifiant de rappeler l’importance de l’hygiène des mains, en particulier chez les enfants…

Quelle population est-elle plus à risque ?

Les enfants et les adolescents sont fréquemment touchés par les méningites virales sur un mode épidémique (entérovirus) ainsi que par la méningite à méningocoques. Les nouveau-nés peuvent présenter des méningites bactériennes à streptocoques ou virales à herpès. Les adultes et les personnes âgées présentent plus fréquemment des méningites à pneumocoques ou à listéria ainsi que des méningites dues au virus de la varicelle et du zona.

Par Arthur-Apollinaire Daum

Heart

Heart Haha

Haha Wow

Wow Yay

Yay Sad

Sad Angry

Angry