Toutes les 4 minutes en France, une personne est victime d’accident vasculaire cérébral. C’est une urgence absolue et il est indispensable d’en reconnaître les signes afin que la personne soit prise en charge le plus rapidement possible.

L’AVC, d’où ça vient ?

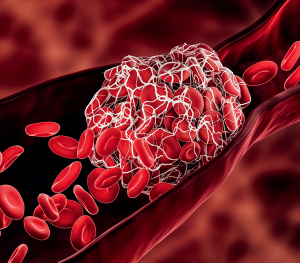

L’accident vasculaire cérébral (AVC) survient lorsque la circulation sanguine au niveau du cerveau se bloque. Il existe deux types d’AVC :

- l’AVC ischémique (85 % des AVC) : le vaisseau sanguin est bouché et la circulation du sang ne peut alors plus s’effectuer correctement. On parle de thrombose cérébrale quand l’élément obstruant est une plaque d’athérome (cholestérol), ou d’embolie cérébrale quand c’est un caillot de sang ;

- l’AVC hémorragique (15 % des AVC) : le vaisseau sanguin dans le cerveau se dilate, entraînant la formation d’une poche de sang. Si jamais cette poche se rompt, on parle de rupture d’anévrysme, et donc d’hémorragie.

L’AVC est une urgence absolue, et la personne atteinte doit être immédiatement prise en charge. Chaque minute compte.

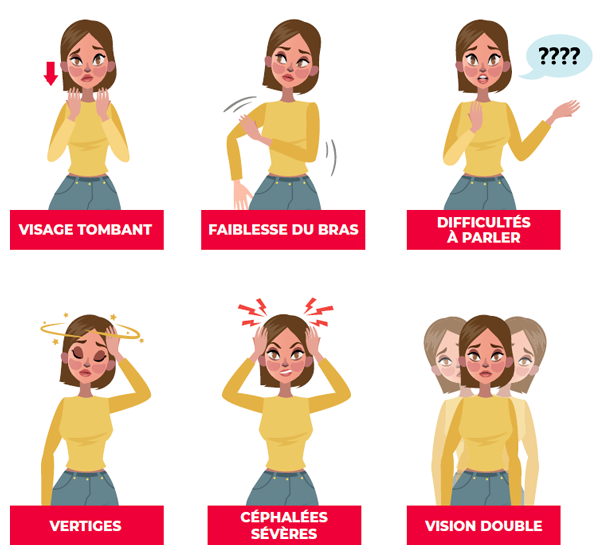

Quels sont les symptômes ?

En fonction de la zone du cerveau touchée, les symptômes vont différer d’une personne à l’autre. Par exemple, si l’AVC a lieu au niveau frontal du cerveau, la parole sera affectée ; alors que s’il a lieu au niveau du cortex visuel, la vision sera touchée.

Les signes les plus fréquents

Il existe cependant des signes très fréquents qui doivent alarmer, lorsqu’ils arrivent brutalement :

- une perte musculaire et de la motricité d’un membre ou du visage, le plus fréquemment d’un seul côté du corps (hémiplégie),

- une perte de la sensibilité d’un membre ou du visage (cela peut apparaître sous la forme d’engourdissement),

- des difficultés à s’exprimer ou à trouver ses mots : difficultés à articuler (dysarthrie), phrases incompréhensibles ou difficultés à comprendre ce que l’on entend (aphasie),

- des troubles de l’équilibre et de la marche,

- une perte soudaine de la vision d’un œil (cécité unilatérale), une vision double (diplopie),

- des maux de tête violents, inhabituels et d’arrivée brutale.

Existe-t-il un traitement ?

Le patient est pris en charge en urgence et conduit dans l’unité neurovasculaire la plus proche. Une IRM ou un scanner sera alors réalisé afin de déterminer s’il s’agit d’un AVC ischémique ou d’un AVC hémorragique, car la prise en charge n’est pas la même.

En cas d’AVC ischémique

La thrombolyse intraveineuse est le traitement de référence. Cette technique doit être réalisée dans les 4h30 après le début des symptômes (le plus tôt sera le mieux). Il s’agit de l’injection par voie veineuse d’une substance appelée rtPA (pour activateur tissulaire du plasminogène recombinant) capable de dissoudre le caillot obstruant le vaisseau sanguin. La surveillance doit être très étroite, car il existe un risque hémorragique. Si un gros vaisseau est bouché (artère ou veine), la thrombectomie mécanique pourra être réalisée en plus de la thrombolyse intraveineuse, dans les 6 heures après le début des symptômes. Elle est pratiquée par des neuroradiologues interventionnels et le principe est d’introduire un cathéter dans l’artère fémorale (au niveau de la cuisse) et de remonter jusqu’au caillot afin de l’aspirer.

En cas d’AVC hémorragique

Contrairement à l’AVC ischémique, il n’y a pas de prise en charge spécifique de l’AVC hémorragique. Afin de contenir l’hémorragie et d’éviter d’autres saignement, le contrôle de la tension artérielle doit être rigoureux.

Quelle sont les séquelles ?

Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), 40 % des patients conservent des séquelles importantes et 20 % décèdent 1 an après l’AVC. Un chiffre plus optimiste, 60 % des patients conservent leur indépendance. En effet, certains patients ne garderont aucune séquelle, alors que d’autres présenteront un handicap avec un retentissement sur leur autonomie dans leur vie quotidienne.

La paralysie d’un côté du corps (hémiplégie), les troubles du langage (aphasie) et les troubles de la mémoire sont les conséquences les plus fréquentes. Mais certaines personnes souffriront également de troubles visuels, sensitifs, de la déglutition, ou encore d’incontinence urinaire.

Comment prévenir les AVC ?

Selon la Société française neurovasculaire (SFNV), il est possible de diminuer de 80 % le risque d’AVC en suivant les cinq mesures préventives suivantes.

Le contrôle de sa pression artérielle

En effet, l’hypertension artérielle est LE principal facteur de risque d’AVC. Le problème est que la moitié des personnes hypertendues ne savent pas qu’elles le sont. Il est donc primordial d’aller vérifier sa pression artérielle et qu’elle ne dépasse pas 14/9 cmHg.

Une alimentation saine et équilibrée

Il est préférable de cuisiner des plats faits maison et d’éviter ceux tout fait du supermarché. Il est également important de manger suffisamment de fruits et légumes (cinq par jour), et du poisson régulièrement. De plus, une consommation excessive de sel est liée à un risque accru de développer un AVC.

La vérification de son taux de cholestérol

Chez les personnes ne présentant pas d’anomalies lipidiques, il est conseillé de contrôler son cholestérol grâce à une prise de sang tous les 5 ans. Le taux de “mauvais” cholestérol (LDL) doit être inférieur à 1,6 g/l, le “bon” cholestérol (HDL), supérieur à 0,4 g/l.

Une activité physique régulière

Sans forcément courir un marathon toutes les semaines, pratiquer une activité physique régulière est important pour avoir une bonne santé générale, et pas uniquement pour prévenir l’apparition d’un AVC. Par exemple, 30 minutes de marche chaque jour est conseillé.

L’arrêt du tabac

Fumer des cigarettes multiplie par 2 le risque de faire un AVC. N’hésitez pas à consulter le site www.tabac-info-service.fr qui propose des solutions pour arrêter de fumer.

L’accident ischémique transitoire (AIT)

L’AIT survient lorsque la circulation sanguine est bloquée au niveau cérébral. Les symptômes sont similaires de ceux de l’AVC, mais ils sont brefs (quelques minutes). Le danger est donc de ne pas le détecter, alors que c’est un facteur de risque de développer un AVC.

En cas de suspicion d’AVC, il est impératif de consulter en urgence.

L’AVC de l’enfant est rare, mais existe

Bien qu’ils ne concernant que 1 % des AVC totaux, de 500 à 1 000 enfants en sont victimes chaque année en France. Les nouveau-nés, les nourrissons et les adolescents sont les plus à risque. Les signes les plus fréquents à détecter sont une hémiplégie, une aphasie et des crises d’épilepsie. Dans 50 % des cas, l’origine de l’AVC est inconnue, mais il peut faire suite à maladie infectieuse, à une artériopathie (une maladie touchant les artères), ou à une maladie cardiaque. Le dépistage est essentiel, car 15 % des enfants victimes d’AVC feront un second AVC dans leur vie.

Pilule et tabac : le cocktail à éviter

D’un côté, la prise de pilules oestroprogestatives comporte un risque d’épaississement du sang. De l’autre, fumer du tabac fragilise les vaisseaux sanguins. Ces deux facteurs combinés multiplient par 20 le risque de développer une maladie cardiovasculaire (dont l’AVC). Et ce risque existe même si on est fumeur occasionnel.

N’attendez pas le prochain mois sans tabac pour arrêter de fumer !

Repérer un AVC avec la méthode FAST

- F pour Face (visage) : le visage paraît inhabituel ? Demandez-lui de sourire ;

- A pour Arm (bras) : l’un des bras reste pendant ? Demandez-lui de lever les deux bras ;

- S pour Speech (parole) : la personne parle bizarrement ? Demandez-lui de répéter une phrase simple ;

- T pour Time (délai) : si vous observez l’un de ces symptômes, appelez les secours immédiatement (le 15 ou le 112).

Une initiative de l’American Stroke Organisation.

L’indispensable rééducation

L’indispensable rééducation

Pour que les conséquences physiques et cognitives à long terme soient les plus limitées possible, une rééducation dans l’unité neurovasculaire est mise en place une fois le patient stabilisé, puis poursuivie dans un service de réadaptation. Cette rééducation est multidisciplinaire et implique de nombreux acteurs de santé : médecin traitant, kinésithérapeute, médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation, orthophoniste, psychologue…

Le but est d’entraîner le cerveau afin de le rééduquer pour compenser les déficits liés à des zones cérébrales qui auraient pu être endommagées. Pour ce faire, le cerveau va créer de nouvelles connexions : c’est la neuroplasticité.

La durée du processus et des progrès associés diffère selon les individus, de quelques mois à quelques années.

Une unité neurovasculaire sur roues !

Une unité neurovasculaire sur roues !

Pourquoi devoir attendre d’emmener le patient à l’hôpital, alors que l’hôpital peut venir à lui ? Grâce à l’unité neurovasculaire mobile, c’est possible ! Il s’agit d’une ambulance spécialisée dans la prise en charge des AVC, comportant un scanner, un laboratoire et un dispositif de télémédecine. Grâce à cette ambulance, il est possible de savoir très rapidement quel est le type d’AVC, et de mettre en place un traitement dans des temps records. Testée à Berlin, la thrombolyse intraveineuse peut ainsi être réalisée 25 minutes plus tôt que lors d’une prise en charge classique.

En cours d’étude à Paris, cet outil est très prometteur afin de diminuer les handicaps liés à cette pathologie.

- Grâce au développement des campagnes de prévention, 32 % des victimes d’un AVC sont prises en charge dans les délais et surtout, le taux de mortalité a diminué de 40 % en 30 ans !

- Environ 30 % des patients décèdent dans l’année suivant leur AVC.

- Près de 70 % des patients déclarent avoir des séquelles.

- Chaque année, plus de 110 000 patients sont hospitalisés pour un AVC.

- Le nombre de nouveaux cas d’AVC est en augmentation chez les personnes de moins de 65 ans en France.

D’après les données de Santé publique France

Par Léna Pedon

Heart

Heart Haha

Haha Wow

Wow Yay

Yay Sad

Sad Angry

Angry