Indispensable à la survie, le sang alimente l’ensemble des organes en nutriments et en oxygène via un réseau de vaisseaux sanguins de 100 000 kilomètres !

De quoi est-il composé ? Comment lire une analyse de sang ? Comment donner son sang ? Suivez le guide !

La composition du sang

Le plasma

C’est la partie liquide du sang, qui permet de transporter tous ses éléments solides. Le plasma est composé à 90 % d’eau. Les 10 % restant se composent d’anticorps, de protéines de coagulation ou encore de lipoprotéines qui transportent le cholestérol.

Les globules rouges (ou érythrocytes)

Ils donnent leur couleur rouge au sang ! Les globules rouges – ou érythrocytes – permettent notamment de transporter l’oxygène des poumons vers le reste des organes, en circulant dans le sang.

Les globules blancs et les plaquettes

Les globules blancs, ou leucocytes, constituent l’ensemble des cellules du système immunitaire pour protéger l’organisme des agressions (virus, bactéries, cellules étrangères). Les plaquettes – ou thrombocytes – jouent quant à elles un rôle primordial dans la prévention et l’arrêt des saignements, en permettant la coagulation du sang pour former un caillot ou une croûte.

5 litres

C’est la quantité de sang moyenne chez un adulte. Mais ce volume dépend toutefois du poids, de la taille et du sexe.

Comment lire un bilan sanguin ?

La prise de sang

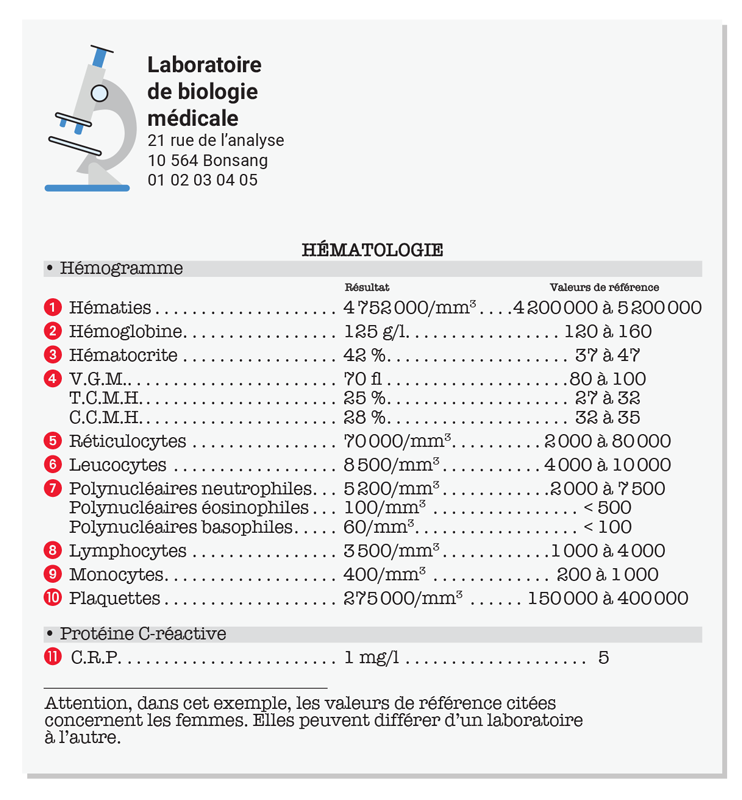

- Les hématies sont les globules rouges.

- L’hémoglobine est une protéine composant le globule rouge. C’est elle qui fixe l’oxygène et qui donne sa couleur rouge au sang. Si elle est trop faible, c’est un signe d’anémie.

- L’hématocrite représente le pourcentage occupé par les globules rouges dans le sang.

- Le volume globulaire moyen (VGM), la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (TCMH) et la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH) sont les constantes érythrocytaires. Ces valeurs concernent uniquement les globules rouges. Elles permettent de classer les anémies et d’aider à leur diagnostic.

- Les réticulocytes sont de très jeunes globules rouges. Leur dosage permet également de classer les anémies, mais aussi de vérifier que la moelle osseuse fonctionne correctement, car c’est elle qui va produire les cellules sanguines.

- Les leucocytes sont tous les globules blancs. Plusieurs types de cellules composent les globules blancs :

- Les polynucléaires : qu’ils soient neutrophiles, éosinophiles ou basophiles, ils luttent contre les infections (bactéries, virus) ;

- Les lymphocytes : les lymphocytes B produisent les anticorps qui détruiront spécifiquement les agents infectieux ; les lymphocytes T reconnaissent et détruisent les agents pathogènes ;

- Les monocytes : ce sont les plus grosses cellules du sang. Lorsqu’ils quittent la circulation sanguine, ils évoluent soit en macrophages (les cellules qui ingèrent les débris cellulaires et les bactéries) dans les tissus, soit en cellules nerveuses dans le cerveau.

- Les plaquettes

- CRP : La protéine C réactive (CRP) est produite par le foie. C’est un marqueur biologique de l’inflammation, son taux augmente dans le sang en cas d’infection aiguë par exemple.

Une anémie, qu’est-ce que c’est ?

L’anémie est une baisse anormale de l’hémoglobine, pouvant avoir de nombreuses origines. Les valeurs de référence varient selon l’âge et le sexe. Chez l’homme, l’anémie est diagnostiquée quand l’hémoglobine est inférieure à 130 g/l (120 g/l chez la femme).

Les symptômes classiques de cette pathologie sont :

- pâleur des mains et des muqueuses (l’intérieur de la paupière inférieure est blanc) ;

- une fatigue, en particulier lors d’un effort physique ;

- des maux de tête, des sueurs.

Les origines sont nombreuses, mais la principale cause d’anémie en Europe est la carence en fer. En effet, les globules rouges sont produits par la moelle osseuse et l’organisme a besoin, entre autres, de fer pour les produire. Cependant, des causes plus sérieuses peuvent conduire à une anémie : hémorragies, maladies auto-immunes, drépanocytose, thalassémie… Ce n’est donc pas une condition à prendre à la légère !

Comprendre les groupes sanguins

Qu’est-ce qu’un groupe sanguin ?

Le groupe sanguin d’une personne est déterminé en fonction des antigènes présents à la surface des globules rouges. Ils sont regroupés en deux systèmes : le système ABO puis le système Rhésus. Découvert en 1900, ce système permet de classer les groupes sanguins en quatre : A, B, AB et O. Ces quatre groupes sont définis par la présence ou l’absence d’antigène A ou B à la surface des globules rouges. Puis, ces groupes sont classés en fonction du Rhésus : positif ou négatif, là aussi en fonction de la présence ou non de l’antigène rhésus.

Pourquoi est-ce important de connaître son groupe sanguin ?

Le groupe sanguin est héréditaire, déterminé par celui de nos parents. Connaître son groupe sanguin permet de savoir si les transfusions sanguines sont compatibles entre donneur et receveur, mais il est aussi très utile pendant la grossesse ! En effet, si la mère possède un rhésus négatif, et le bébé positif, on parle d’incompatibilité de rhésus : le système immunitaire de la maman – considérant ce rhésus inconnu comme étranger – va alors développer des anticorps contre le groupe sanguin de son bébé. Bonne nouvelle : désormais un traitement préventif et une surveillance rapprochée permettent de prévenir les complications.

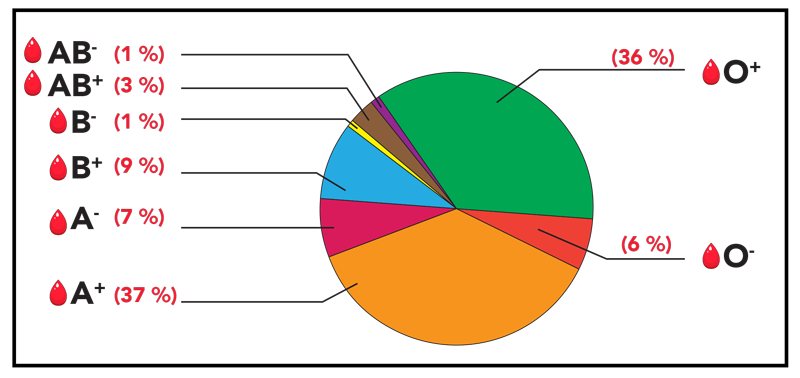

La répartition des groupes sanguins dans la population française

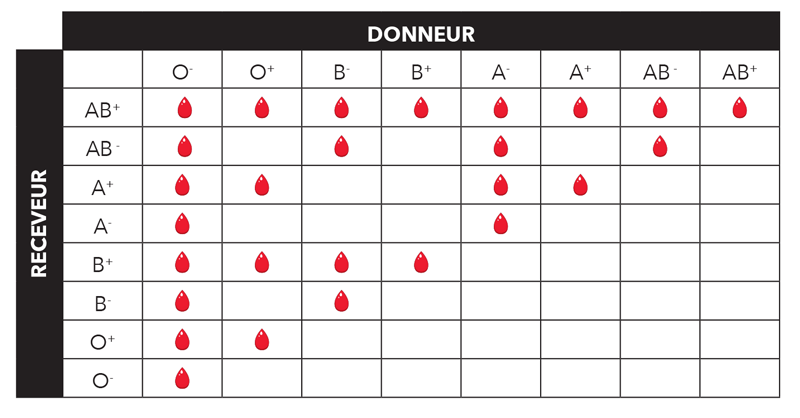

Quelles compatibilités entre groupes sanguins ?

Le groupe O – est ce qu’on appelle un « donneur universel » : il pourra être transfusé à tout le monde, notamment en situation d’urgence. À l’inverse, le groupe AB+ est quant à lui un « receveur universel », la personne qui le porte peut recevoir n’importe quel type de sang.

Donner son sang ? Mode d’emploi !

C’est un geste citoyen et altruiste !

Le don du sang sauve des vies, alors suivez le guide pour sauter le pas.

Puis-je donner mon sang ?

Je fais le test !

À chaque réponse positive, je passe à la question suivante.

À chaque réponse positive, je passe à la question suivante.

- J’ai entre 18 et 70 ans

- Je pèse plus de 50 kg

- Mon dernier don de sang date de plus de 8 semaines (4 semaines pour les plaquettes ou 2 semaines pour le plasma)

- Je n’ai pas été testé positif au VIH, aux hépatites B ou C ou à la syphilis

- Je ne souffre pas d’un cancer, d’une maladie chronique comme un diabète traité à l’insuline, une maladie auto-immune, une maladie inflammatoire de l’intestin, etc.

→ Pour préserver votre santé, vous ne pouvez pas donner votre sang si vous souffrez d’une maladie chronique, mais il existe certaines exceptions (maladies auto-immunes qui ne touchent qu’un seul organe comme la thyroïdite d’Hashimoto par exemple, certains cancers superficiels de la peau…) - Je n’ai jamais été greffé ou transfusé

- Je n’ai pas de problème cardiaque ou d’antécédents d’accidents vasculaires cérébraux

- Je n’ai jamais pris de drogues en intraveineuse

- Mon dernier tatouage ou piercing date de plus de 4 mois

- Je n’ai pas eu plus d’un partenaire sexuel sur les 4 derniers mois

- Je ne suis pas enceinte ou je n’ai pas accouché il y a moins de 6 mois

- Je ne suis pas suivi par un médecin pour une anémie ou une carence en fer

→ Si c’est le cas, pour donner son sang, il faut attendre que le taux remonte (12 g/dl pour une femme et 13 g/dl pour un homme) - Je n’ai subi aucune opération chirurgicale ou un examen de type « fibroscopie » au cours des 4 derniers mois

- Je n’ai pas séjourné plus d’un an cumulé au Royaume-Uni entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1996

→ Durant cette période outre-Manche circulait la maladie à prions (maladie de la vache folle) - Je n’ai pas eu de fièvre ou de signes d’infection (diarrhées, toux, plaie cutanée, infection urinaire) dans les deux dernières semaines

→ Ces symptômes peuvent être le signe d’une maladie transmissible par le sang, il est préférable d’attendre - Je n’ai pas eu de soins dentaires dans les dernières 24 heures (détartrage, implant, traitement de carie)

Bravo ! Vous pouvez donner.

Rendez-vous à L’EFS.

Où donner ?

Le don se fait en point de collecte : soit dans un centre de don de l’Établissement français du sang (EFS), soit dans un site de collecte mobile. Vous serez enregistré à l’accueil, où vous devrez remplir un questionnaire. Puis, un médecin ou un infirmier s’entretiendra avec vous pour garantir la sécurité du don (pour vous et pour les receveurs) et vérifiera que vous êtes en mesure de donner votre sang.

Le don se fait en point de collecte : soit dans un centre de don de l’Établissement français du sang (EFS), soit dans un site de collecte mobile. Vous serez enregistré à l’accueil, où vous devrez remplir un questionnaire. Puis, un médecin ou un infirmier s’entretiendra avec vous pour garantir la sécurité du don (pour vous et pour les receveurs) et vérifiera que vous êtes en mesure de donner votre sang.

Comment se passe le prélèvement ?

Une fois que vous êtes installé sur le dos, le prélèvement dure une dizaine de minutes et est contrôlé par un infirmier. Le volume de sang prélevé dépend de votre poids. Le meilleur est pour la fin : une collation est offerte une fois le don terminé, permettant de bien vous hydrater et de vous reposer pendant une vingtaine de minutes. En tout, il faut compter 1 heure dans l’ensemble,

et pas besoin de venir à jeun, au contraire !

10 minutes

C’est la durée moyenne d’un don du sang pour une durée totale de visite de 1 heure, 45 minutes pour un don de plasma et 90 minutes pour un don de plaquettes.

1 million

De patients soignés chaque année en France grâce aux dons des bénévoles.

42 jours

C’est la durée de vie des globules rouges récoltés pendant les dons. Et 7 jours pour les plaquettes ! D’où l’intérêt de dons réguliers.

Par Léa Galanopoulo

Heart

Heart Haha

Haha Wow

Wow Yay

Yay Sad

Sad Angry

Angry