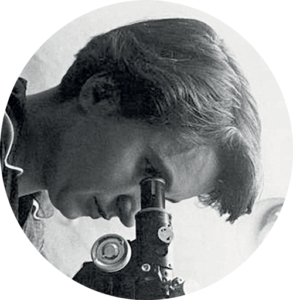

La double-hélice de l’hérédité de Rosalind Franklin

On a tous en tête la fameuse représentation de l’ADN, avec ses deux brins qui s’enroulent en spirale l’un autour de l’autre. Cette avancée majeure est pourtant récente dans l’histoire de la médecine, puisqu’elle ne date que de 70 ans ! C’est en 1952 que la chimiste britannique Rosalind Franklin obtient, avec son doctorant Raymond Gosling, la première preuve expérimentale de la structure de notre ADN : le cliché 51, une image obtenue par cristallographie aux rayons X. C’est une technique à laquelle s’est formée Franklin lors d’un séjour à Paris et dont elle est devenue spécialiste. Rentrée au Royaume-Uni, elle perfectionne cette approche afin d’obtenir un cliché très précis qui permet de remonter aux dimensions de la double-hélice d’ADN. Cette structure explique le fonctionnement de l’ADN et comment il peut se répliquer quand les cellules se divisent.

On a tous en tête la fameuse représentation de l’ADN, avec ses deux brins qui s’enroulent en spirale l’un autour de l’autre. Cette avancée majeure est pourtant récente dans l’histoire de la médecine, puisqu’elle ne date que de 70 ans ! C’est en 1952 que la chimiste britannique Rosalind Franklin obtient, avec son doctorant Raymond Gosling, la première preuve expérimentale de la structure de notre ADN : le cliché 51, une image obtenue par cristallographie aux rayons X. C’est une technique à laquelle s’est formée Franklin lors d’un séjour à Paris et dont elle est devenue spécialiste. Rentrée au Royaume-Uni, elle perfectionne cette approche afin d’obtenir un cliché très précis qui permet de remonter aux dimensions de la double-hélice d’ADN. Cette structure explique le fonctionnement de l’ADN et comment il peut se répliquer quand les cellules se divisent.

Cependant, alors qu’elle est reconnue comme une expérimentatrice de talent, Franklin n’est pas appréciée de ses collègues hommes du King’s College de Londres. Ces derniers supportent mal qu’une femme s’impose dans leur discipline. Maurice Wilkins, ancien partenaire de Franklin, subtilise le fameux cliché et le montre à James Watson et Francis Crick, deux théoriciens qui soupçonnaient cette structure en double-hélice sans en avoir la preuve. Dans une course à la découverte, ils publient ce résultat en laissant Franklin de côté. Résignée, elle quitte le King’s College et consacre la suite de sa carrière à la recherche sur les virus. En 1958, à seulement 37 ans, elle meurt d’un cancer de l’ovaire imputé aux rayons X. Watson, Crick et Wilkins obtiennent le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1962, sans mention de l’apport de Franklin, à une époque où ce prix pouvait encore être attribué à titre posthume. Il fallut plusieurs années après son décès pour qu’elle soit réhabilitée. Sa contribution est désormais reconnue à sa hauteur

Marthe Gautier découvre le chromosome de trop de la trisomie 21

Née en 1925, Marthe Gautier est devenue un symbole de l’effet Matilda, l’effacement de l’apport des femmes en sciences au profit de leurs collègues masculins. Entamant des études de médecine à Paris en 1942, elle suit les traces de sa soeur ainée, Paulette Gautier, qui l’avertit des efforts que les femmes issues de familles paysannes comme la leur doivent fournir pour être reconnues. En 1955, elle obtient une bourse d’études de 1 an à Harvard aux États-Unis, où elle se forme à la technique de culture de cellules in vitro. De retour en France, c’est ce savoir- faire qui sera déterminant pour ses recherches ultérieures. Elle rejoint l’équipe du Pr Raymond Turpin qui travaille sur le syndrome de Down à l’hôpital Trousseau. Selon le médecin, cette maladie doit avoir une origine génétique, mais personne en France à cette époque ne maîtrise la culture cellulaire, qui permettrait d’en obtenir la preuve.

Née en 1925, Marthe Gautier est devenue un symbole de l’effet Matilda, l’effacement de l’apport des femmes en sciences au profit de leurs collègues masculins. Entamant des études de médecine à Paris en 1942, elle suit les traces de sa soeur ainée, Paulette Gautier, qui l’avertit des efforts que les femmes issues de familles paysannes comme la leur doivent fournir pour être reconnues. En 1955, elle obtient une bourse d’études de 1 an à Harvard aux États-Unis, où elle se forme à la technique de culture de cellules in vitro. De retour en France, c’est ce savoir- faire qui sera déterminant pour ses recherches ultérieures. Elle rejoint l’équipe du Pr Raymond Turpin qui travaille sur le syndrome de Down à l’hôpital Trousseau. Selon le médecin, cette maladie doit avoir une origine génétique, mais personne en France à cette époque ne maîtrise la culture cellulaire, qui permettrait d’en obtenir la preuve.

À 31 ans, alors qu’elle est cheffe de clinique, elle s’investit de façon bénévole dans la recherche et met à profit cette technique qu’elle seule maîtrise. Elle contracte un crédit et prélève même son propre sang pour obtenir le sérum nécessaire à ses cultures. Elle parvient ainsi à démontrer en 1958 que les enfants touchés par la maladie possèdent bien 47 chromosomes, un de plus que chez les patients sains. Mais son collègue qui réalise les clichés des cellules, Jérôme Lejeune, ne revient jamais vers elle. Il finit par annoncer seul la découverte dans un séminaire de génétique. Quand ils publient le résultat, Lejeune se place en tant que contributeur principal. C’est donc lui qui est reconnu comme découvreur de la trisomie 21, recevant les prix et l’attention médiatique. En 2009, Gautier écrit dans un article qu’elle s’est estimée « flouée à tous les égards », ce qui la conduit à s’éloigner de ce champ et à se tourner vers la cardiopédiatrie. Il faudra de nombreuses années pour qu’elle voit son travail réhabilité. En 2014, l’Inserm reconnait enfin son apport décisif dans la découverte de la trisomie 21. Marthe Gautier s’éteindra le 30 avril 2022.

Le VIH, discret agent du sida démasqué par Françoise Barré-Sinoussi

Au début des années 1980, alors que l’épidémie de sida s’emballe, les médecins comme les scientifiques en savent encore peu sur cette nouvelle maladie qui abat les défenses immunitaires de leurs patients. Fin 1982, Françoise Barré-Sinoussi est virologue à l’Institut Pasteur, à Paris, dans un laboratoire qui travaille sur les rétrovirus. Deux médecins, Willy Rozenbaum et Françoise Brun-Vezinet, prennent alors contact avec son équipe, car ils voient des similitudes entre ce nouveau syndrome d’immunodéficience et une maladie provoquée par un rétrovirus. La virologue et ses collègues vont alors cultiver un échantillon provenant d’un patient au stade pré-sida et y trouver la trace d’un virus semblable. Le 4 février 1983, c’est un nouveau virus qui est identifié par microscopie électronique dans les cultures de cellules. Un temps dénommé LAV, il sera renommé VIH, pour virus de l’immunodéficience humaine, en 1986.

Au début des années 1980, alors que l’épidémie de sida s’emballe, les médecins comme les scientifiques en savent encore peu sur cette nouvelle maladie qui abat les défenses immunitaires de leurs patients. Fin 1982, Françoise Barré-Sinoussi est virologue à l’Institut Pasteur, à Paris, dans un laboratoire qui travaille sur les rétrovirus. Deux médecins, Willy Rozenbaum et Françoise Brun-Vezinet, prennent alors contact avec son équipe, car ils voient des similitudes entre ce nouveau syndrome d’immunodéficience et une maladie provoquée par un rétrovirus. La virologue et ses collègues vont alors cultiver un échantillon provenant d’un patient au stade pré-sida et y trouver la trace d’un virus semblable. Le 4 février 1983, c’est un nouveau virus qui est identifié par microscopie électronique dans les cultures de cellules. Un temps dénommé LAV, il sera renommé VIH, pour virus de l’immunodéficience humaine, en 1986.

En parallèle de ses travaux scientifiques, Barré-Sinoussi s’engage publiquement dans la lutte contre le sida, notamment dans le monde associatif, en présidant des organisations comme AIDES, le Sidaction ou l’International AIDS Society. En 1985, elle se rend en Centrafrique pour participer à la définition de la stratégie de lutte contre le sida en Afrique. Durant de longues années, elle milite pour l’accès au soin des populations fragiles et particulièrement touchées par la maladie. Françoise Barré-Sinoussi se voit remettre, conjointement avec son ancien chef de laboratoire Luc Montagnier, le prix Nobel de physiologie ou médecine en 2008, qui rejoint la longue liste des distinctions qui lui ont été attribuées.

Par Edwyn Guérineau

Haha

Haha Wow

Wow Angry

Angry Heart

Heart Yay

Yay Sad

Sad