Dix ans après les attentats de Paris en 2015, une étude effectuée sur des victimes des attaques terroristes dévoile certains mécanismes du choc post-traumatique. Les processus de contrôle de la mémoire seraient au cœur de la résilience au trauma.

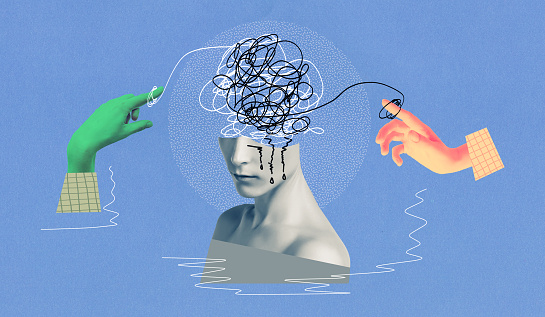

« Les personnes atteintes de troubles du stress post-traumatique revivent l’événement traumatique encore et encore, expose Giovanni Leone, chercheur en neurosciences à l’Université de Genève. Elles n’ont pas de contrôle sur ces souvenirs intrusifs, qui ne sont pas seulement verbaux. Ils peuvent prendre une forme visuelle, olfactive ou auditive de l’événement ». C’est ce qu’on appelle la « revivisence », qui est liée à une forte charge émotionnelle. Elle peut prendre la forme de flashbacks soudains, d’intrusion psychique involontaire et envahissante ou encore de cauchemars à répétition…

Les troubles du stress post-traumatique (TSPT) sont des troubles psychiatriques survenant après un événement traumatisant. Ce dernier peut venir d’une multiplicité de vécus, comme une menace de mort imminente, une blessure grave ou encore, des violences physiques, sexuelles ou psychologiques.

Après les attentats de 2015, des chercheurs et chercheuses se sont mobilisés autour du projet « 13-Novembre », qui a donné naissance à l’étude Remember, dirigée par Pierre Gagnepain.

Ces travaux cherchent à évaluer les conséquences d’un tel drame sur l’évolution des fonctions cognitives et psychologiques des victimes, en utilisant notamment l’imagerie par résonance magnétique (IRM). Depuis près de dix ans, l’étude suit une centaine de victimes des attaques du 13 novembre.

Une histoire de mémoire incontrôlée ?

Dans leur article paru dans Science Advances en janvier 2025, les chercheurs du laboratoire Inserm Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine (Caen) ont analysé les IRM de 100 victimes. Parmi elles, 34 souffraient d’un TSPT chronique depuis 2016, et 19 s’en étaient remises durant la période 2018-2019. Les 43 autres personnes n’en ont pas développé. Leurs résultats ont ensuite été comparés à ceux de 72 personnes non exposées aux attaques, servant de groupe témoin.

« Depuis longtemps, on soupçonne l’hippocampe (une zone clé du cerveau pour la mémoire, ndlr) de jouer un rôle central dans le TSPT », raconte Giovanni Leone, un des auteurs de l’étude. Cette structure cérébrale sert à la fois pour l’encodage de nouveaux souvenirs et pour la récupération d’anciens. Le chercheur poursuit : « Il y a plusieurs études qui ont montré que l’hippocampe est plus petit chez les personnes atteintes de TSPT, comparées soit à des personnes non exposées, soit à des personnes qui ont été exposées, mais qui sont résilientes. Dans notre équipe, nous avons reconfirmé ces résultats chez les victimes du 13 novembre. »

Jusqu’alors, le stress post-traumatique était considéré comme un problème de mémoire lié à un hippocampe qui ne fonctionnerait pas bien. « Nous avons abordé le problème autrement : nous nous sommes demandé si ce n’était pas plutôt un trouble du contrôle de la mémoire, avance le neuroscientifique, c’est-à-dire qu’au lieu d’être un simple problème de mémoire, ce serait la capacité à contrôler volontairement ses souvenirs qui serait perturbée. »

La preuve par l’expérience

Pour tester l’hypothèse, les scientifiques ont demandé aux patients de faire une tâche nommée « think/no-think ». Le principe : faire apprendre aux participants des associations entre un mot et une image (un objet) qui n’ont rien à voir entre eux. Comme le mot « service » et l’image d’une pomme. Ou « travail », associé à l’image d’une boîte de mouchoirs.

Une fois cet apprentissage acquis, la mémoire est testée sous IRM. Il y a deux conditions testées. Dans la condition « think », les participants doivent penser à l’objet associé au mot. Celle-ci intéresse moins les chercheurs. Dans la condition « no-think », ils ne doivent pas penser à l’objet associé. Et doivent donc contrôler l’automatisme qui les amènerait à évoquer l’image. « S’ils y pensent malgré tout, on leur demande de la repousser à chaque essai. On sait donc, à la fin de chaque essai, s’ils ont eu une intrusion ou non, commente le chercheur. C’est une manière expérimentale de mimer ce qui se passe dans la pensée intrusive. »

« Les personnes atteintes de troubles du stress post-traumatique revivent l’événement traumatique encore et encore. »

La plupart y arrivent bien, sauf ceux souffrant d’un TPST chronique, chez qui l’effort est périlleux. Le contrôle de leur mémoire se trouve en déséquilibre, de façon corrélée à la petite taille de leur l’hippocampe. En revanche, « ceux qui rétablissent un bon contrôle ont tendance à préserver, voire légèrement restaurer, la taille de l’hippocampe. Ainsi, toujours selon Giovanni Leone : « c’est un marqueur de résilience : le contrôle de la mémoire peut se rétablir et la personne peut s’en sortir ».

Des travaux qui confirment que la guérison est possible, que rien n’est figé. D’un point de vue clinique, « on pourrait imaginer de nouvelles thérapies complémentaires à celles déjà utilisées, pour venir stimuler les mécanismes de contrôle de la mémoire, et encourager la plasticité, précise Pierre Gagnepain dans le communiqué de l’Inserm. L’avantage de cette approche serait d’agir sur les réseaux cérébraux sans agir sur le système émotionnel et sans faire revivre les émotions traumatiques au patient. »

L’étude Remember continue d’explorer les mécanismes du TPST. « Cette fois on s’intéresse au GABA, le principal neurotransmetteur inhibiteur. On sait qu’il y a une inhibition du cortex préfrontal sur l’hippocampe. Si cette inhibition est perturbée, le GABA doit y être pour quelque chose » émet comme hypothèse Giovanni Leone, qui a désormais quitté le groupe de Caen, mais continue de suivre leurs travaux depuis Genève. Un espoir pour les victimes, dont la plupart restent très engagées dans l’étude. •

Actuellement, quels traitements ?

Le TSPT se traite d’abord par une intervention précoce : écoute et soutien psychosocial, parfois dispensés dans des cellules d’urgence. À plus long terme, les psychothérapies (cognitivo-comportementale ou EMDR, désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires) facilitent l’intégration du souvenir traumatique. « Il y a toujours l’idée d’apprendre à se désengager progressivement du souvenir », souligne Giovanni Leone. Un soutien médicamenteux (antidépresseurs, anxiolytiques…) peut être proposé, malgré une efficacité limitée. Un patient sur cinq rechute, d’où l’importance de continuer la recherche sur les mécanismes neurobiologiques.

Par Sacha Citerne

Heart

Heart Haha

Haha Wow

Wow Yay

Yay Sad

Sad Angry

Angry